У всех работников есть права, которые защищены законом. Это касается всех, даже тех, кто работает неофициально.

Если работодатель нарушает закон и договор, сотрудник может отказаться от работы. Такой инструмент отстаивания трудовых прав называется самозащитой.

Рассказываем, как законно не ходить на работу и получать за это зарплату.

Содержание статьи

Всё содержаниеЧто означает самозащита трудовых прав

Самозащита трудовых прав — это законное право работника отказаться от выполнения трудовых обязанностей, если работодатель нарушает его трудовые права. Например, задерживает зарплату, требует выполнить работу за другого сотрудника или не выдает средства индивидуальной защиты там, где они положены.

Что говорят законы:

- Согласно Конституции РФ, каждый гражданин вправе защищать свои интересы любыми способами, которые не запрещены законом.

- Что касается самозащиты, то она не запрещена. Более того, она разрешена — право на ее использование закрепляют статьи 379 и 352 Трудового кодекса.

Наравне с самозащитой у работников есть и другие способы отстоять свои трудовые права. Например, обратиться в профсоюз, написать жалобу в трудовую инспекцию, суд или прокуратуру, устроить забастовку. От всех этих действий самозащиту трудовых прав отличают характерные особенности:

| Самостоятельность | При самозащите работник не обращается в государственные органы, а решает конфликт самостоятельно — один на один с непосредственным руководством. |

| Бездействие | То есть отказ от выполнения работы или невыход на работу. При других способах защиты работник предпринимает активные действия: пишет заявления, обращается в трудовую инспекцию, объединяется с коллегами для коллективной забастовки. |

Самозащита работает, только если сотрудник соблюдает закон, а работодатель, наоборот, его нарушает.

Например, если не выйти на работу при задержке зарплаты на 14 дней, это будет считаться прогулом, а не самозащитой. Но если работодатель опаздывает с выплатой более чем на 15 дней, применение самозащиты будет законным.

Срок бездействия при самозащите не ограничен. У работника есть право бездействовать до тех пор, пока работодатель не перечислит зарплату, не выдаст средства индивидуальной защиты или не устранит другие нарушения.

Когда самозащита не допускается

Если работодатель задерживает зарплату более чем на 15 дней, сотрудник вправе не ходить на работу, пока ему не выплатят деньги.

Самозащита — это право, а не обязанность. Даже после 15 дней невыплаты сотрудник может продолжать работу, но при этом требовать зарплату и компенсацию согласно статье 236 Трудового кодекса.

Некоторые категории работников не имеют права приостанавливать деятельность с целью самозащиты:

- Госслужащие.

- Сотрудники Вооруженных сил, МВД, МЧС, включая противопожарную службу.

- Сотрудники организаций, обеспечивающих подачу газа, воды и тепла населению.

- Работники скорой помощи.

- Все работники в период чрезвычайного или военного положения.

В остальных случаях ограничений на самозащиту трудовых прав нет.

В каких случаях работник может отказаться от выполнения работы

Это ситуации, когда работодатель пренебрегает правами подчиненных и нарушает договор. Согласно Трудовому кодексу, такие случаи делятся на три группы.

К первой группе относятся нарушения условий трудового договора:

- Сотруднику поручают работу, которая не входит в обязанности по трудовому договору.

- Незаконно переводят на другую должность, то есть принуждают выполнять другую работу на новых условиях без письменного согласия.

- Привлекают к сверхурочной работе или выходу в выходные и праздничные дни без согласия.

Во второй группе — случаи, которые создают угрозу жизни и здоровью работников:

- Не предоставляют средства индивидуальной защиты.

- Привлекают к работам, которые представляют опасность для здоровья и жизни человека.

В третью группу входят финансовые нарушения. Это то, о чем мы говорили — когда задерживают зарплату или выплачивают только ее часть.

Права сотрудников в период самозащиты

На время самозащиты за работником сохраняются все трудовые права. Работодатель не может сказать: «Раз ты ничего не делаешь, зарплату тоже не получишь!». Это как раз тот случай, когда за отказ от работы не сделают выговор и все равно заплатят.

Разберем, какие трудовые права остаются за работниками, решившими прибегнуть к самозащите.

На сохранение зарплаты

Работнику должны отдать всю зарплату, в том числе за период, когда он полностью или частично отказался от работы из-за нарушений со стороны работодателя.

Обоснованная самозащита не является простоем — об этом говорит апелляционное определение Свердловского областного суда по делу № 33-14229/2016. Значит, к самозащите неприменимы правила оплаты, действующие для простоя.

При задержке заработной платы работодатель обязан выплатить еще и компенсацию — проценты за каждый день опоздания. Рассчитать компенсацию можно по формуле:

Сумма долга × 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ × количество дней задержки

Например, работодатель задержал выплату в размере 42 тысяч рублей на 26 дней. Если ключевая ставка равна 21% годовых, компенсация составит: 42 000 × (0,21 × 1/150) × 26 = 1 528 рублей.

Не присутствовать на рабочем месте

Такое право есть только у сотрудников, которым задерживают зарплату. Воспользоваться им можно на 16 день невыплаты и позднее, но необходимо письменно уведомить работодателя. Исключение составляют работники государственных ведомств, служб спасения и другие — о них мы говорили выше.

В остальных случаях придется оставаться на рабочем месте, потому что невыход будет считаться прогулом.

Например, когда работодатель не выдает средства индивидуальной защиты, можно отказаться от работы, но оставаться на месте и не выполнять обязанности, опасные для здоровья.

На защиту от дисциплинарных взысканий

Работодатель не может сделать замечание, выговор или уволить сотрудника за невыход на работу или невыполнение обязанностей, если работник таким образом применяет право на самозащиту. Главное, чтобы самозащита была обоснованной.

На обжалование действий работодателя

Несмотря на отказ от работы, сотрудник может пожаловаться на нарушение своих прав в Роструд, прокуратуру или суд. Но с момента обращения в контролирующий орган самозащита прекращается. К решению конфликта подключается третья сторона.

Как действовать в порядке самозащиты

Пошаговая инструкция:

- Определите, какие из ваших трудовых прав нарушены, — опирайтесь на статью ТК РФ или пункт трудового договора.

- Подайте письменное уведомление работодателю — предупредите его о том, что собираетесь применить самозащиту: не выйти на работу или отказаться от исполнения определенных обязанностей.

- Дождитесь, когда работодатель устранит нарушения и уведомит об этом в письменной форме.

- Возобновите работу.

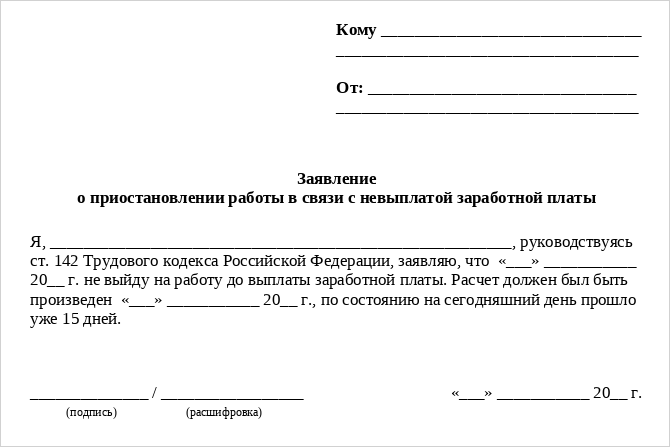

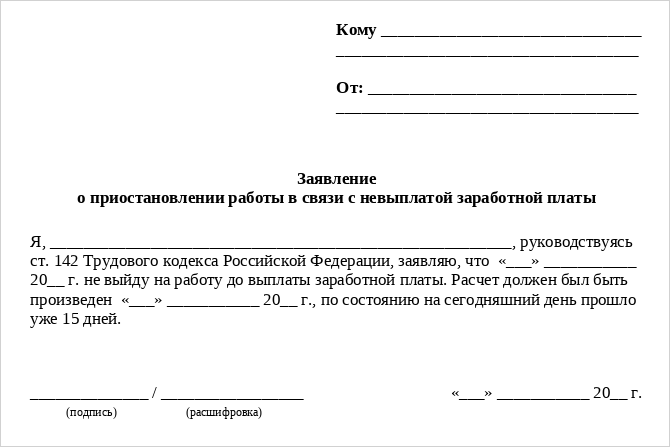

Уведомление работодателя

В законе нет строгих требований к письменному уведомлению работодателя о самозащите трудовых прав. Оно составляется в свободной форме:

- В шапке укажите ФИО и должность руководителя компании, а также свои данные.

- Добавьте название: «Заявление о приостановлении работы в связи с невыплатой зарплаты» или «Уведомление об отказе выполнять работу, угрожающую жизни и здоровью».

- В основной части опишите, какую работу и на каком основании вы отказываетесь выполнять. Сошлитесь на нормы права и пункты трудового договора, которые нарушены.

- Укажите требование к работодателю, например: «Прошу выплатить мне зарплату с учетом компенсации за задержку до 30.08.2025».

- Сделайте копию документа. Передайте один экземпляр руководителю напрямую или через секретаря, главное — зарегистрировать документ, то есть поставить дату и подпись на вашем экземпляре. Если руководитель отказывается принимать извещение, направьте его заказным письмом с описью и уведомлением о вручении почтой. Уведомление пригодится, если дело дойдет до суда.

Сохраните все, что может подтвердить нарушение: фото неподходящих условий труда, переписку с директором. Возможно, эти доказательства пригодятся в будущем.

Как самозащита трудовых прав работает на практике

В судебной практике есть немало примеров как успешной самозащиты трудовых прав, так и необоснованной. Поделимся несколькими кейсами.

Случай №1: дело № 33-14229/2016

Что произошло: работодатель задержал зарплату главному бухгалтеру более чем на 15 дней. На этом основании сотрудница написала отказ от исполнения трудовых обязанностей — до момента, пока ей не выплатят зарплату. Так как сотрудница была главным бухгалтером и среди ее обязанностей было в том числе начисление себе и другим работникам заработной платы, начальник посчитал, что женщина неправомерно уклоняется от исполнения обязанностей и задержка зарплаты образовалась по ее же вине. И в ответ на ее уведомление объявил простой.

Выводы: суд встал на сторону сотрудницы и вынес решение: удовлетворить требования истца и взыскать с работодателя зарплату, компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты, компенсацию морального вреда — в пользу сотрудницы, а также судебные издержки — в счет местного бюджета.

Но бывают ситуации, когда суды устанавливают неправомерность заявлений о самозащите трудовых прав.

Случай №2: дело № 33-2104/2012

Что произошло: сотрудница работала сварщиком пластмасс. В трудовом договоре сказано, что условия работы характеризуются наличием вредных веществ в воздухе, в связи с чем для сотрудницы установлен определенный график работы и полагаются средства индивидуальной защиты, которыми она действительно обеспечена.

В один из дней сотрудница написала отказ от выхода на работу, мотивируя его тем, что условия работы угрожают ее здоровью.

Выводы: суд не признал заявление сотрудницы мотивированным, так как условия труда соответствовали тем, о которых говорится в договоре. Невыход на работу признали простоем по вине работницы.

Во втором деле сотрудница допустила одну из частых ошибок применения права на самозащиту — нарушила правомерность. Прежде чем отказываться от исполнения трудовых обязанностей, важно убедиться, что условия работы или действия работодателя действительно противоречат закону. Иначе заявление признают необоснованным, а работника привлекут к дисциплинарной ответственности.

Самозащита при неофициальном трудоустройстве

Согласно ч. 3 ст. 16 ТК РФ, трудовые отношения могут возникнуть и без договора, поэтому неоформленный сотрудник тоже имеет право на самозащиту.

Только отказаться от выхода на работу будет сложнее, потребуются доказательства трудовых отношений. Это могут быть: пропуск, регистрационный журнал, видеозаписи из офиса, график выходных и отпусков, договор о материальной ответственности, подпись на накладных компании.

При этом важно соблюсти общий порядок самозащиты: уведомить работодателя об отказе от работы в письменной форме.

Ответственность и последствия для работодателя

Работодатель не имеет права препятствовать самозащите трудовых прав. Если это происходит, сотрудник может обратиться за защитой в государственные ведомства.

По факту жалобы трудовая инспекция проведет проверку и, если нарушение подтвердится, вынесет предписание о его устранении.

Суд может привлечь работодателя к административной или уголовной ответственности. Например, за невыплату зарплаты компании грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

За нарушение условий договора работодатель несет материальную ответственность. Это, в том числе, компенсация за задержку зарплаты и других выплат за каждый день просрочки.

Как еще можно защитить трудовые права

Кроме самозащиты, у работника есть и другие способы отстоять свои трудовые права:

| Обратиться в КТС | КТС — это комиссия по трудовым спорам. Формируется внутри компании. В комиссию входят представители работодателя и работников. КТС могут созвать в любой организации — это предусмотрено Трудовым кодексом. КТС рассматривает вопросы в течение 10 дней. |

| Подать жалобу в ГИТ | ГИТ — это Государственная инспекция труда. Обращение можно подать через Госуслуги («Жалоба на решение контрольных органов») или на сайте Роструда. |

| Известить профсоюз | Профсоюзы защищают права работников при заключении коллективных договоров. Чтобы пожаловаться на действия работодателя, составьте письменное обращение в свободной форме и передайте профсоюзному работнику. |

| Обратиться в суд | Есть вопросы, которые уполномочен рассматривать только суд (их нельзя обжаловать в комиссии по трудовым спорам) — например, отказ в трудоустройстве или восстановление на работе. |

| Написать в прокуратуру | Когда нарушения носят систематический и серьезный характер. Прокуратура проведет проверку и вынесет представление об устранении нарушения, если оно подтвердится. |